“FraDの開発に主に必要だったのは実験とソフトウェア開発の2つでした。”

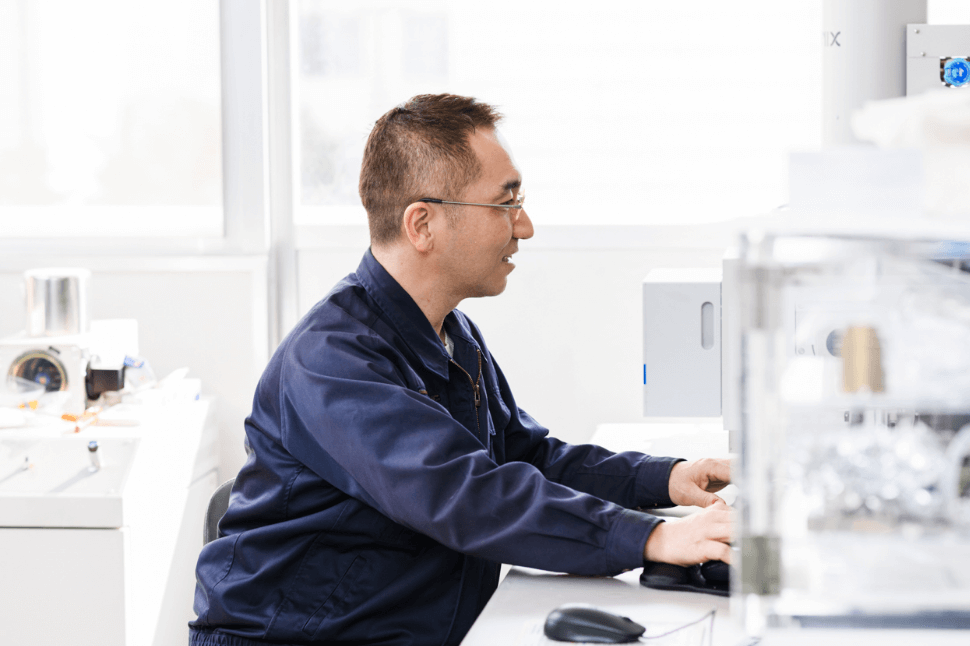

― FraDの開発はどのような体制で進められたのですか?

FraDの開発に主に必要だったのは実験とソフトウェア開発の2つでした。実験は神戸工業試験場さんを始めとしてIHIなどの実験のプロの企業により実施されています。一方、ソフトウェアの開発は私を中心に開発しました。私自身は機械学習のプログラムを書くのは初めてだったので、計算結果の解釈についてもよくわからないことが多かったです。その辺は参画していただいている会社の中で機械学習に詳しい方にアドバイスをいただきながら軌道修正を行いつつ開発をしていきました。

“Python読みやすいですか? (苦笑) そう思えるようになるのに3年かかりました…。”

― FraDの開発で苦労された点などはありますか?

FraDの開発はPython*2で行なっていますが、今までずっとC言語*3とC++ *4を使用してきたので、Pythonの書き振りなどに慣れるのが大変でしたね。読みやすいと言われることが多いみたいですが、Python読みやすいですか?(苦笑)そう思えるようになるのに3年かかりました…。この点は結構苦労しました。それ以外はコンソ

ーシアム活動の中で十分にサポートを受けられたので、あまり苦労は感じませんでしたが、その分他の方が苦労されていたのかもしれませんね(苦笑)。

*2…人工知能や機械学習系の開発に使用されることが多いプログラミング言語の一種。

*3…プログラミング言語の一種。汎用性が高く、処理速度が速い。

*4…C言語を拡張したプログラミング言語。

さらに精度の高い解析を目指すFraD

― FraDのこれからの課題はありますか?

世の中にあるすべての材料の破壊のメカニズムを機械に学習させることは不可能ですが、どれだけ多くの数を揃えていけるかで実際の破断面の推論の精度の高さは変わってきます。母集団の数が未知数なので、どのくらいの数を揃えれば、確実な結果が出せるということは一概に言えませんが、実際の破断面のデータをできる限り多く集めて、それをどこまで精度良く推論できるかがFraDの課題の一つだと思います。

FraDの幅広い活用への期待

― FraDは今後どのように発展していくのでしょうか?

まだ破面の推論ができます、というだけのところで本当に最初の一歩だと思っています。ただ、その一方で、ベースとなる部分は今回でできていますので、今後はこれを応用させていきたいと考えています。例えば企業や学校のメンバーの方が自分の解析した破面を学習データとしても使えるような環境を作ってみるとか、破面以外の情報も入れながら推論していく仕組みを作るとか、アイデアはいっぱいあります。

“「これやってみる?」と持ちかけられたのが、破面解析の研究を始めたきっかけです。”

― 大学院在籍時から破面解析に携わっていらっしゃいますが、きっかけは何だったのでしょうか?

大学院の研究室は入試の成績順に入りたい研究室を選ぶことができたのですが、私の成績はビリでした(苦笑)。選ぶも何も無く入学を辞退した方のところに当てはめられ、そこがたまたま酒井信介*5先生の研究室でした。先生に「これ(破面解析)やってみる?」と持ちかけられたのが、破面解析の研究を始めたきっかけです。ただ、私は放蕩学生で研究はせずにアルバイトばかりして稼いでいたので、酒井先生からよく怒られていたのを今でも覚えています(笑)。アルバイト先はパソコンに関するトラブルなどを解決する会社で、さまざまな案件に取り組みました。中でも、N88-BASIC*6で書かれたプログラムをExcelのマクロに直して欲しいという依頼を同じ大学のバイト仲間と二人で解決したことはいい思い出です。

*5…FraDシステムのコンソーシアム活動の主催者。東京大学名誉教授。

*6…NEC社が一部のパソコンシリーズに搭載していた標準プログラミング言語。

す(笑)。アルバイト先はパソコンに関するトラブルなどを解決する会社で、さまざまな案件に取り組みました。中でも、N88-BASIC*6で書かれたプログラムをExcelのマクロに直して欲しいという依頼を同じ大学のバイト仲間と二人で解決したことはいい思い出です。

*5…FraDシステムのコンソーシアム活動の主催者。東京大学名誉教授。

*6…NEC社が一部のパソコンシリーズに搭載していた標準プログラミング言語。

“あのボルトの事故は運命的だったなぁと思っています(笑)。”

― 破面解析にまつわる面白いエピソード、もっとお聞きしたいです!

初任給で思い切ってインプレッサSTi*7を購入したのですが、ドライブが楽しすぎて、当時ガソリン100円/1Lの時代にもかかわらず、ガス代が毎月10万を超えていました…数学は得意ですが、お金の計算は苦手なんだと痛感しました(笑)。たちまち学生時代の貯蓄なんて使い果たしてしまって、維持費削減のために自分でメンテナンスするようになり、気づけば「趣味インプレッサ」の毎日に(笑)。ところが、このインプレッサが東名高速道路でトラックのボルト部品をぶつけられる事故に遭ってしまいまして…。当時はすごく落ち込んで、そのやりきれない思いの矛先はそのボルトに向けられました。そして、そのボルトをよく調べると…その破面、私の破面解析にぴったりの疲労破面だったんです!(笑) そんなこんなで回収したボルトは私の破面解析の第一歩になったのは勿論、何かとネタにも使えるので、今思うとあのボルトの事故は運命的だったなぁと思っています(笑)。

*7…スバル社の販売する自動車の車名。

“利用される方の「こんなの欲しい」と言うリクエストに応えていけたらと思っています。”

― 最後にFraDの利用を検討している方々へメッセージをお願いします!

今回は神戸工業試験場様を始めとしたコンソーシアムのメンバーの手厚いサポートの中でこうしたサービスをローンチできたことは、ここ数年間自分が力を入れてきた仕事の成果として、とても嬉しく思っています。こうした機械学習ベースのサービスはこれからどんどん利用されていくようになると考えています。しかし一方で、FraDにはまだまだ物足りない部分も多いかと思います。そのため、このサービスをコアにご利用される方の「こんなの欲しい」と言うリクエストに応えていけたらいいなと思っています。

| 出身地 |

静岡県清水市(現:静岡県静岡市清水区) |

| 所属 |

- 独立行政法人 労働安全衛生総合研究所

機械システム安全研究グループ 上席研究員

- 東京電機大学 連携大学院客員教授

|

| 所属学会 |

- 日本機械学会

- 日本材料学会:フラクトグラフィ部門委員会(幹事)

- 日本材料強度学会

|

| 業務内容 |

労災事故の調査・鑑定嘱託 |

| 主な研究 |

破面解析・材料強度 |

略歴

| 2003年6月 |

東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻博士課程単位取得終了 |

| 2003年7月 |

独立行政法人 産業安全研究所(現:労働安全衛生総合研究所)任官 |

| 2004年3月 |

学位取得(博士(工学))論文題目:「局所パラメータの導入による破面の特性化に関する研究 |

2007年9月〜

2008年2月 |

Visiting Scholar:Department of Mechanical Engineering, University of Utah |

| 2013年4月 |

(兼)東京電機大学連携大学院客員教授(夏学期・設備安全工学) |

獲得予算

| 2005年〜2007年 |

厚生労働科学研究費補助金・労働安全衛生総合研究事業「破断面から破断荷重を推定するための定量解析システムの開発」 |

| 2009年〜2011年 |

科学研究費補助金 基盤研究(B)”クリープボイドの3次元幾何形状の計測とボイド体積率による新しい余寿命評価法” KAKEN |

| 2013年 |

日本ボイラー協会研究助成・”フラクタルの概念に基づいた配管外部減肉部と減肉模擬材の三次元形状定量評価” |

受賞歴

平成14年度日本材料強度学会論文賞

ALL Interviewed by

| Produce |

TARO MATSUMOTO (GiRAFFE & Co.) |

| Direction |

YUMI SHIMOTAHIRA (GiRAFFE & Co.) |

| Writing |

YUKI KAWATO (GiRAFFE & Co.)

HARUNA MIKAMI (GiRAFFE & Co.) |

| Design |

YUKI KAWATO (GiRAFFE & Co.)

HARUNA MIKAMI (GiRAFFE & Co.) |

― COMPANY INFORMATION

会社概要